頭頸部の診察〜眼

まず病歴を聞いてからの診療第一歩は,明室での視診・触診である.

伝染性の強い外眼疾患が否定されれば,視力検査に移る.

そのご暗室に患者を誘導して外眼部・透光体・眼底の順に検査を進めていく.

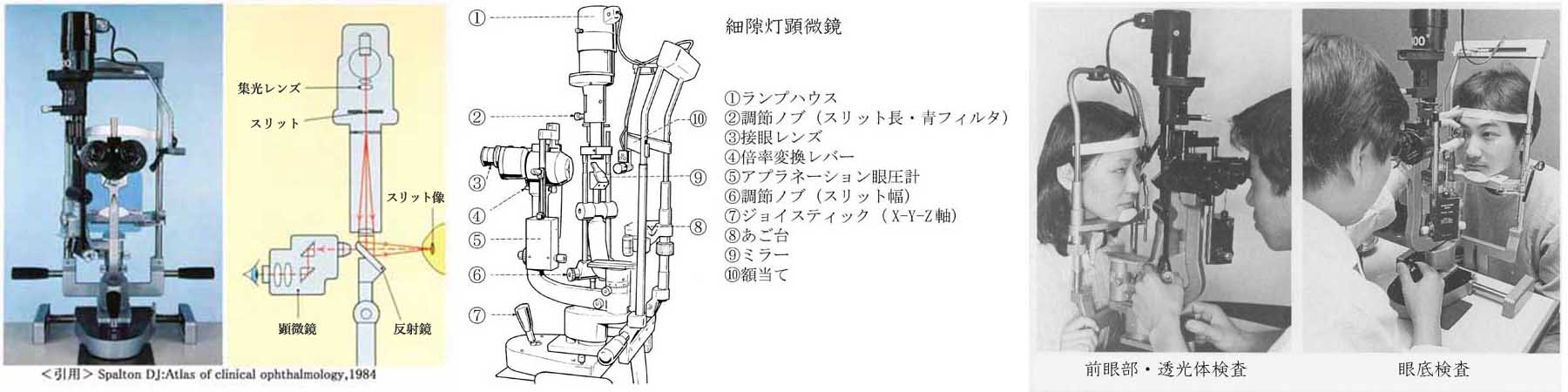

slit lamp microscope / Spaltlampenmikroskop

眼瞼,結膜,角膜,前房,虹彩,水晶体,硝子体,眼底の観察を行う.

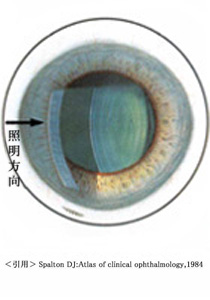

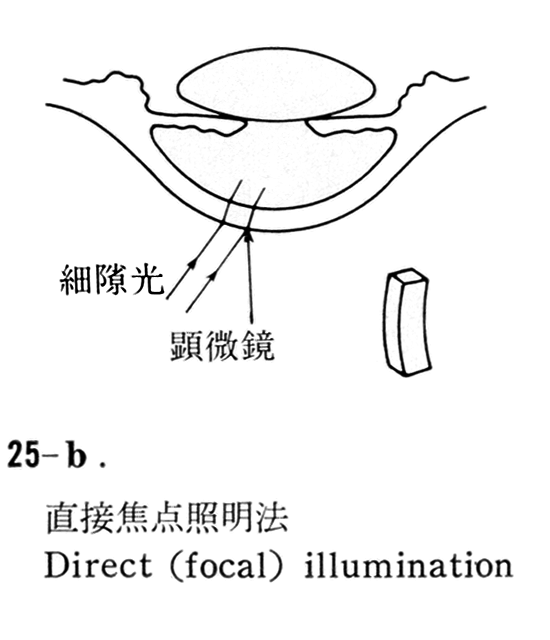

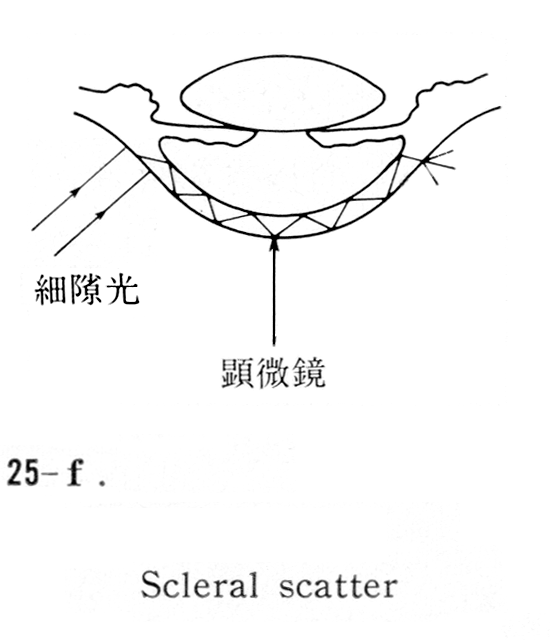

透明組織に対し,スリット状光束の照明(細隙光)を照射すると光学的切片を作ることができる.

細隙光は,透明体に対するTyndall現象の応用である.

電球をグレードアップした細長照明の基本構造は,Gullstrand に依る(1911).

細隙光は斜めに照射し,細隙光の入射角(照明方向)と観察の角度を変えながらジョイスティックで部位を選び,光学的切片を生体顕微鏡で拡大・観察する(通常は,直接法).

観察系は固定焦点であるため,図のように左手で照明系を調節し,右手ではジョイスティックでピント(前後)を合わせながら見たい部分(左右上下)に移動する(図はクリックで拡大).

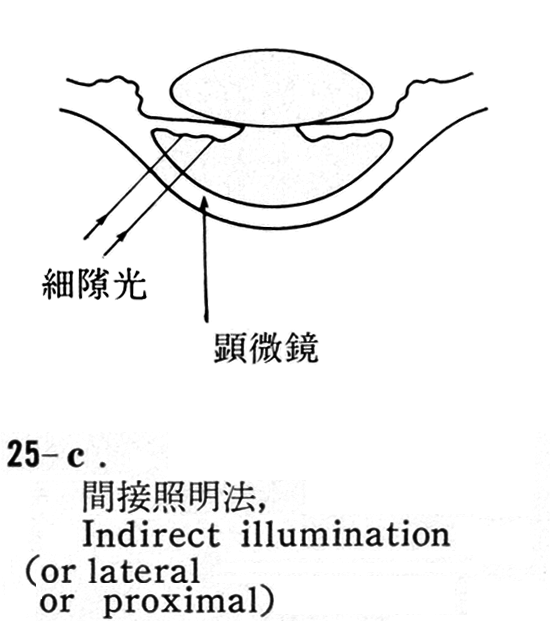

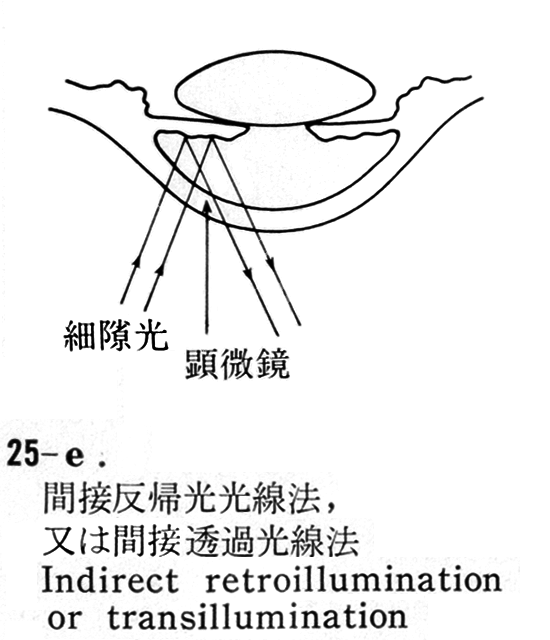

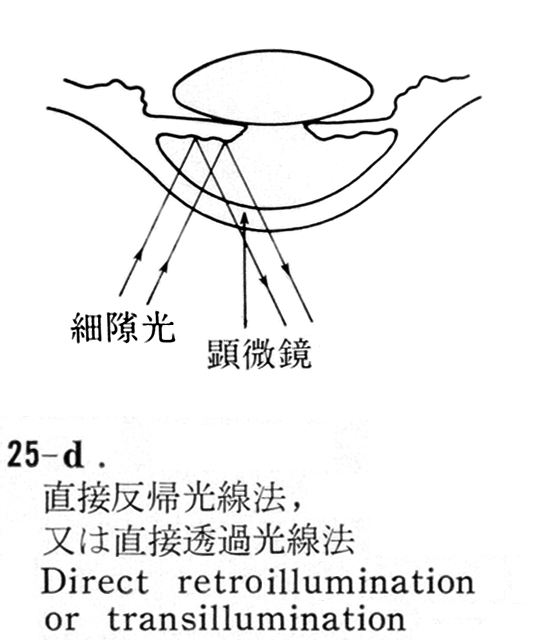

焦点と照明位置(方向)をずらすときは,ランプハウスの固定ネジを緩め照明方向(角度)を変える(間接法).

焦点と照明位置(方向)をずらすときは,ランプハウスの固定ネジを緩め照明方向(角度)を変える(間接法).

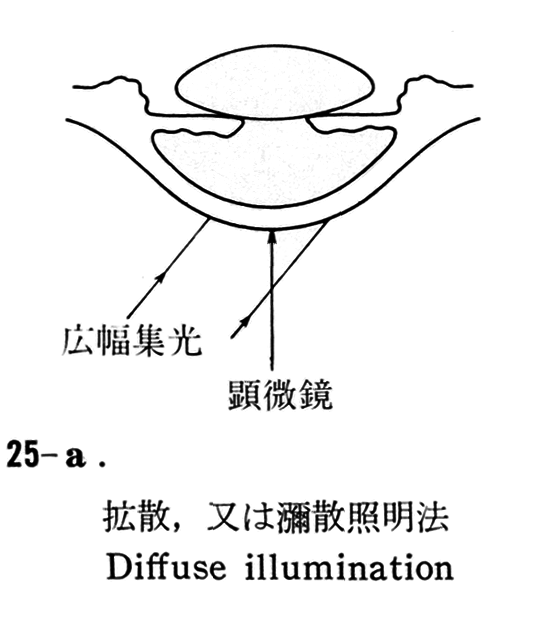

◆直接法:観察したい部位に細隙光を当てる,一般的な観察法.

◆間接法:照明細隙光を偏位させ(ずらして)観察する.

虹彩に当たった照明が,反射して返ってくる(反帰)光を利用する.反射光により,角膜上皮浮腫や侵入血管の観察に適.

虹彩に当たった照明が,反射して返ってくる(反帰)光を利用する.反射光により,角膜上皮浮腫や侵入血管の観察に適.

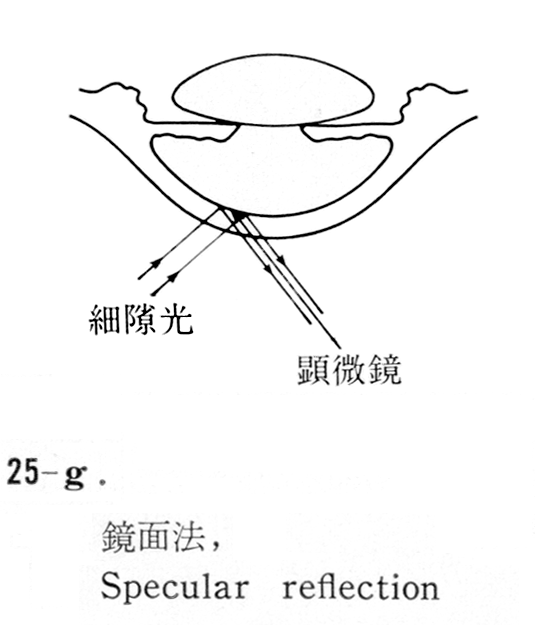

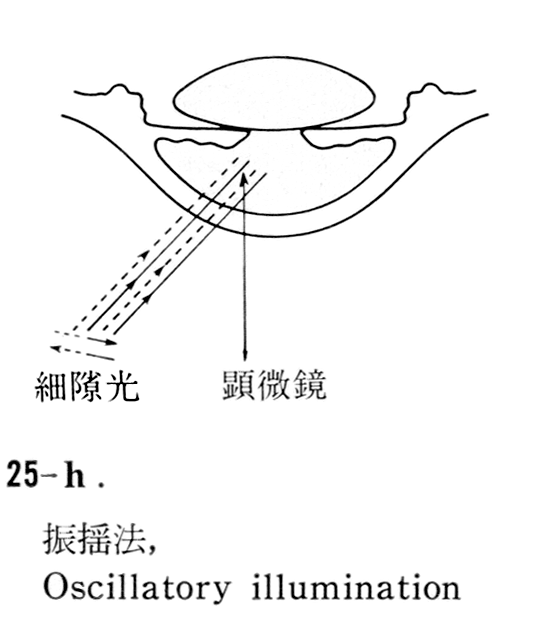

◆鏡面法:インピーダンスの異なる組織境界面,光の屈折率が異なる面において細隙光の反射を利用・観察する.

◆そのた

⋘引用図は 眼科MOOK No.3 1978 に拠った⋙

▶▶ 前眼部以外の検査では Applanation眼圧計(Goldmann)が付属するほか,特殊なレンズをセットすると眼底の観察ができる.

▶▶▶ その昔,『𨻶』の字だったですよ.いつ変わったんだろ.俗字 ?!

▶▶▶▶Tyndall現象:透明物質内に多数の微粒子が分散している場合,光が散乱されるためその通路を観察できる.自然界では・・・

◆角膜スペキュラマイクロスコープ spacular microscopy

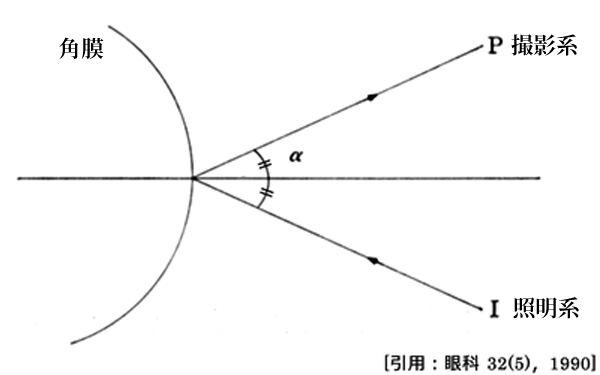

1.原理

角膜層構造の境界部での鏡面反射像を観察する.上皮面と内皮面があるが,臨床で重要なのは内皮細胞である.

2.機器

内皮層の重要性が(再)認識されたのは半世紀ほど遡る.生体での観察が実用化されたのが1970年代となる.当初は一般の細隙灯顕微鏡を用いた観察であったが,専用のスコープが普及し現在に至っている.

3.正常所見のパラメータ

①内皮細胞密度(cell density:CD値):中央部で少ない.2,000以下が異常値,400〜500以下になると透明性が維持できない.単位;細胞数/mm2

②変動係数(細胞面積 coefficient of variant in cell size:CV値):大小不同の程度で,大きさのばらつきを示す.0.35以上が異常値

③六角形細胞の出現(6A)率:正常形状の割合で,形のばらつきや脱落を示す.50以下が異常値.単位 %

§ 眼底検査

2020